e-1)2022/5/20 天城山・八丁池

e-2)

e-3)

e-4)

e-5)

e-6)

e-7)

e-8)

e-9)

e-10)

e-11)

e-12)

e-13)

e-14)

d-1)2022/5/5 大楠山

d-2)

d-3)

d-4)

d-5)

d-6)

d-7)

d-8)

d-9)

d-10)

d-11)

c) 2020/10/31 湯船山・標高1,041m

b)2020/10/25 鉄砲木ノ頭・標高1,291m

a)2020/3/21 大平山・標高1,295m

1)2020/2/23 北八ヶ岳坪庭・標高2,304m

2)2020/1/18 森吉山・標高1,285m

3)2019/11/10 大菩薩嶺丸川峠・標高1,781m

4-a)2018/7/1 秋田駒ケ岳ムーミン谷・標高1,572m

4-b)秋田駒ケ岳のミヤマダイコンソウ

4-c)秋田駒ケ岳のミヤマダイコンソウ

5)2018/3/25 熊野赤城越え 標高283m

6)2017/10/21 八幡平長沼 標高1,117m

7)2019/2/9 八幡平の県民の森から岩手山を望む

8)2017/10/8 東吾妻・霧ノ平 標高1,400m

9)2019/8/30 田代山・帝釈山 標高1,930m

10)2018/8/11 八幡平大沼(裏岩手縦走路)

11)a 2016/11/13 滝子山(1,615m) 標高1,195m

11)b 滝子山の山頂(1,615m)から

12)をくずれ水仙郷

13)a 摩周岳と摩周湖

13)b 摩周岳と摩周湖

14)a 那須の峠の茶屋

14)b 峠の茶屋遠景

14)c 茶臼岳

15) 唐松岳の雪渓とチングルマ

16)a 早池峰山

16)b ハヤチネウスユキソウ

17) 篭ノ登山

18)a 長者ヶ岳

18)b 長者ヶ岳

19) 奥入瀬渓流

20)a 冬の釧路湿原

20)b 冬の釧路湿原

20)c 夏の釧路湿原

20)d 釧路湿原のタンチョウ

20)e 釧路湿原のタンチョウ

20)f 釧路湿原のタンチョウ

21)南木曽岳のササ

22)a 玉原高原のブナ林のササ

22)b 玉原高原のブナ林のササ

23)a 真夏の乳頭山

23)b 真夏の乳頭山

23)c 真夏の乳頭山

23)d 真夏の乳頭山

23)e 真夏の乳頭山

24) 月山のニッコウキスゲ

25) a 車山高原のニッコウキスゲ

25)b 霧降高原(入口)のニッコウキスゲ

26) 榛名山のユウスゲ

27)a 粟ケ岳のヒメサユリ

27)b 粟ケ岳のヒメサユリ

27)c 粟ケ岳のヒメサユリ

28)a 丹沢・畦ヶ丸

28)b 丹沢・畦ヶ丸

28)c 丹沢・畦ヶ丸

28)d 丹沢・畦ヶ丸

28)e 丹沢・畦ヶ丸

28)f 丹沢・畦ヶ丸

28)g 丹沢・畦ヶ丸

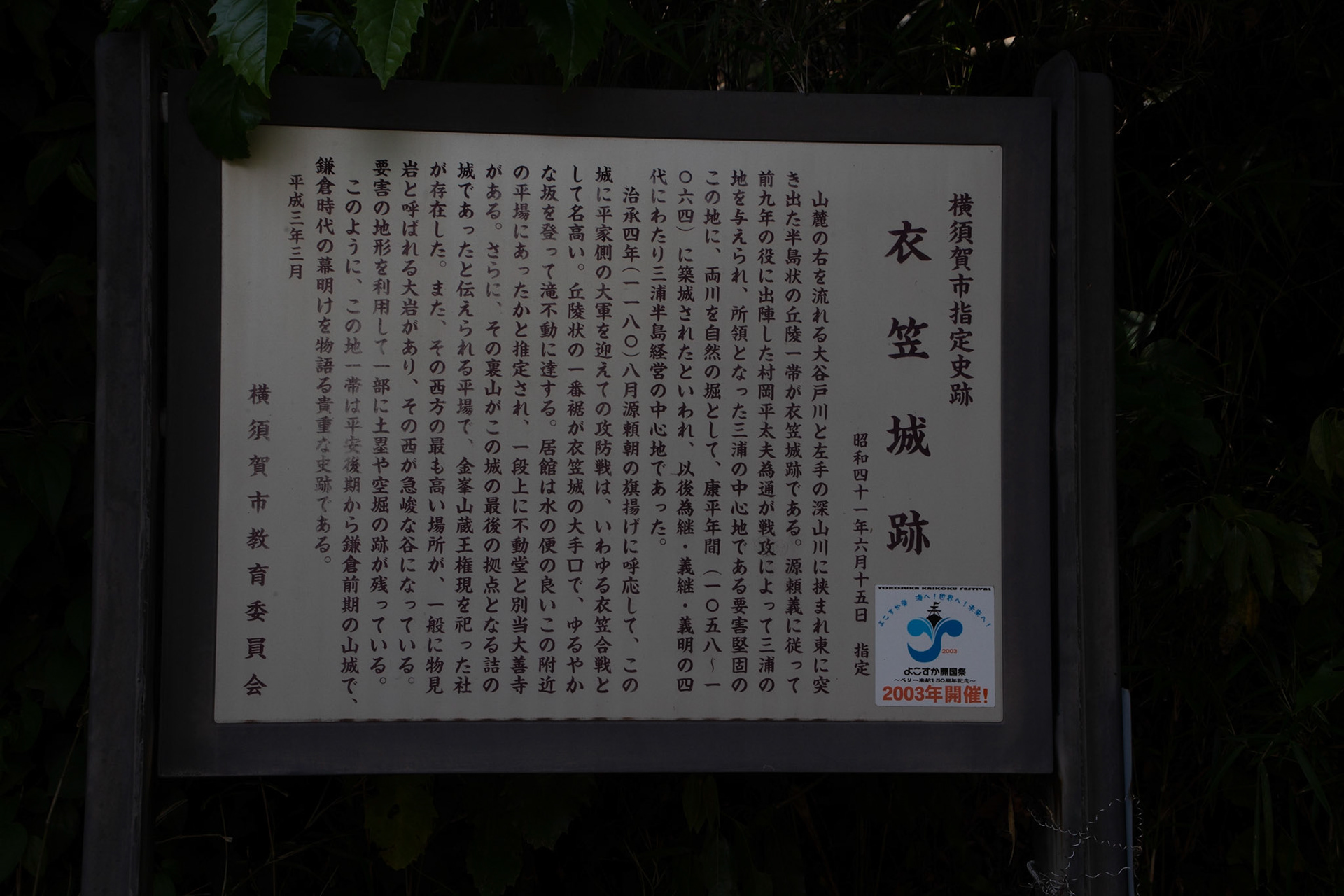

29)a 石橋山の戦い

29)b

29)c

29)d

29)e

29)f

29)g

29)h

29)i

30)

<リアルトリップの巻>

これ以降の山旅は新サイトへ

e) 2022/5/20 ~5/21 天城山(天城峠~八丁池)→湯ヶ島温泉(泊)→北条氏史跡巡り(北条氏邸~北条泰時邸~蛭ケ小島~韮山城址~山木館跡) ヤマレコ

e-1) 山旅再開第2弾は、温泉宿付。宿泊はコロナ前の雪の八ヶ岳が最後だったから、2年半ぶりとなります。初日は山歩きで、今日の第2日目が史跡歩きというよくやってたパターン。史跡は頼朝の蛭ケ小島と北条氏邸宅跡に韮山城(北条早雲)。でもちょっと無理したかな。筋肉痛がひどいです。少しずつ紹介していきます。■まずこれが天城山の八丁池。行ってみなきゃわかりませんね。森に囲まれていたんですね。じつは天城山という山はなく、いくつかの山(ピーク)の総称です。東の方にある最高峰の万三郎岳(1,405m)には登ったことがあるのですが、ここは初めてでした。万三郎岳からは尾根道を2.5時間歩くことになります。この日は逆側の西の方(天城峠)から登ってきました。標高は1,173mといいます。この池が山頂みたいなもんです。3.5時間かかりました(かかり過ぎ)。この池の周りは歩くことが出来ず、写真の池の向こう側の少し開けたところだけ行くことが出来ます。行ってみましょう。

e-2) 八丁池の岸辺に降り立ちました。もっと開けていると思っていました。ほぼ山のピークにあるにしては、大きな池ですけどね。断層に水が溜まったと言います。正面の赤いのは何でしょうか。

e-3) これはツツジでしょう。水面に映えていて美しいです。この近くには、トウゴクミツバツツジが咲いていたので、これもそうかもしれません。この八丁池には土日だけ近くまでバスが通っていて、1時間も歩けば来ることができます。昭和天皇の行幸(昭和5年)でも有名です。昨日は金曜でしたので人もまばらでした(一般車両は不可)。しかしバスで簡単に来れるというイメージがよくなかったです。登ってきた道は、かつて万三郎岳に登った道より数段難しかったです。のんびり散歩のつもりが時間に追われるとんだエキサイティングな山行になってしまいました。2年半のプランクが大きいかな。あと体力の減退もあるかもしれない。そもそも登山靴の選択を間違えました。(以下、続く)(2022/5/21)

e-4) 天城山と言えば「天城山隧道」です。「伊豆の踊子」に出てきますね。「私は二十歳、…一人伊豆の旅に出て」「湯ヶ島温泉に二夜泊まり、そして朴歯の高下駄で天城を登ってきたのだった。」とあります。現在、湯ヶ島温泉から「踊り子歩道」という道があって、3時間半で来れます。この近くの茶屋で再会した旅芸人の踊子を追いかけて、「峠のトンネルに来てしまった」。というトンネルがこれです。今は、下田街道(国道)に新しいトンネルが出来て、ここに車は通っていませんが、歩道として通行できます。じつはここに来るのは2回目です。

e-5) 5年前(2017/2/11)の冬の「天城山隧道」です。この時は、「踊り子歩道」をずっと歩いてきて、河津まで行きました。このトンネルをくぐっていくと河津に(さらに下田に)出ることが出来ます。その時、トンネルの右に道があるのに気づいて、少し進んでみました。

e-6) この日は素晴らしい天気で、雪が美しかったです。この先に、トンネルではない本当の天城峠があり、さらに登ると八丁池に行くことが出来ることを知りました。いつかこの道を行ってみたいと思い、その時は引き返したのでした。

e-7) そして5年後、やっと天城峠から八丁池に行く機会が巡ってきたのです。雪の代わりに若葉が美しいです。さあ、天城山はどんな感じでしょうか。(2022/5/22)

e-8) 天城山隧道の外側の道を登って、ほんものの天城峠を目指します。天城峠バス停からは30分、標高差で200mくらいあります(天城峠の標高は838m)ので、なかなかの急登です。

e-9) 天城峠に到着です。根を張っている大木はブナです。天城山隧道は1907年(明治38年)に開通したので、川端康成や井上靖(湯ヶ島で幼少期を過ごしている)は、下のトンネルをくぐっていた筈ですが、それより前の、吉田松陰(密航を企てた時)やタウンゼント・ハリス(日米修好条約の人)は、ここを越えたはずです。しかし、この峠、左右の方向に道はあるんですが、直進できないのです。どうやら、天城山隧道が開通する前の天城越えは、この道ではなくて、ここから右へ1時間歩いたところにある「旧天城峠」を通っていたとのこと。この「天城峠」は天城山隧道の上にあるというだけなんですね。目的地の八丁池は、左方面なので、「旧天城峠」(二本杉峠)はまたの機会にしましょう。

e-10) 天城峠から、登ってきた方向を振り返ると、こんな感じでした。峠にしては、なかなか超えるのは大変ですね。さて、いよいよ八丁池に向かいます。(2022/5/23)

e-11) 本当の天城峠が9:45。ここから八丁池までは標準2時間10分、昼前には着くはずです。標高差約350mだから、地図上ではたいしたルートではありません。のんびりムードで歩いていきます。靴も手持ちの登山靴の中では最も軽いやつ。翌日の史跡街歩き重視したためです。しかし、今考えると甘く見過ぎていたとしかいいようがありません。2年間のブランクは大きかった。9:51。写真はなんてことないよくある道ですが、久しぶりだと滑らないよう気を遣います。

e-12) 10:07。はやばやとブナの大木です。広い尾根のブナ林です。天城山一帯はこういうブナ林が多いです。このあたりは快適でした。でも、下草がありませんね。野草の花も色々と探したんですが、全然見つかりません。このあたりはニホンジカが多いと言いますので、そのせいかもしれません。(2022/5/24)

e-13) 今回の天城山のコースで一番よかったのは、ブナ林でした。この日は天気もあり良くなくて展望も効かず、野草の花も全くみつからず、樹の花もわずか(のち紹介します)だったのですが、新緑のブナがあるだけで来たかいがあったと思います。このような巻道を歩くと次から次へとブナ林が現れ、、、

e-14) 森の中に入ると、このようにブナ林に覆われるのです。(2022/5/25)

d) 2022/5/5 大楠山(前田橋~阿部倉)→衣笠城址・標高241m ヤマレコ

d-1)2年ぶりの遠征山旅終了。と言っても近いけどね。三浦半島を相模湾から東京湾へと横断した。半島最高峰の大楠山から三浦一族の衣笠城趾に足を伸ばしました。ちょっと無理やり繋げ過ぎたが、意外に面白かった。写真は大楠山山頂から湘南国際村を望む。ごく軽い半日ハイキングコースだが、2年ぶりとなると、準備が大変だった。あれがない、これが壊れている、錆びちゃったetc。でも、リスタートすれば、あとは勢いだな。(2022/5/5 下山直後)

d-2) いよいよ山旅再開です。2年ぶりとなります。2年ぶりともなると、準備も大変だし、かなり決心が必要でした。まずは手始めに今日、近場の三浦半島の日帰りハイク。半島最高峰の大楠山。とはいえ標高241m。近所の"この森"とそうは変わらない。三浦半島と言えば海であり、山は見逃していて初めてでした。なぜこんなところに、というのは、古城址があるからです。三浦一族の衣笠城址。鎌倉時代の山城。山城に興味をもったいきさつは長くなるので、おって話しますが、まずは今日のお気に入りを紹介しておきます。素晴らしかったのが、渓流。行ってみなければわかんなかったな。近所の"この森"には渓流がないだけに、ここだけで今日は大収穫なのです。

d-3) そして、この渓流にさりげなくいたのが、ニホンカワトンボ(多分)。これは珍しいかも。低山ハイクながら、ちょっと複雑なルートを辿ったので、プチ冒険でした。やっぱり山旅はいいな。古城址の話はまた明日。(2022/5/5)→「この森の紹介」D

d-4.5) 再開は、(山+山城)旅と称したので、目当ての衣笠城址を紹介しておきます。これが衣笠城址の入り口です。大善寺になります。私は山の反対側の登山道から来たのですが、車で来れる道もあり、大勢の人で賑わっていました。「鎌倉殿の十三人」ののぼりも立っていました。衣笠城址へは境内の長い階段を登っていきます。

d-6,7)衣笠城址です。じつは、「神奈川中世城郭図鑑」によると遺構はほとんど残っていないと言います。それでは何を見るべきなのか。それは立地条件です。石井進さんの文章を引用します。「大矢部川が古東海道(かつての東海道は三浦半島を横断し東京湾口を船で渡って安房に上陸し上総-下総-常陸と北上した)の南側につくった東向きに開ける大きな谷間、ここが三浦氏一族の本拠地であった。この谷間のもっとも奥、標高は百メートルに足らぬとはいえ、半島の脊梁をなす大楠山脈の余波のつくった要害の地がある。ここが衣笠城である。周囲は切り立った崖で山すそを流れる大谷戸川・深山川が自然の堀となっている。大手口を丘陵の上へと登れば何段か案外にひろい平場があり、又、よい湧水にもめぐまれている。まさしく城をきずくのに格好の地であった。(p78)」。現在は樹に遮られて眺望は全くないのですが、車道とは別に登山道があるのでそこを降りていくと、急峻さが判ります。

d-8) 衣笠城址からの下り。ちゃんと写せばよかったのですが、このピンボケの一枚だけ。かなり急な下りです。意外にもここから降りていく人も何人かいました。衣笠城で畠山らに破れた衣笠合戦。吾妻鏡には、三浦義明が一人のこり、子の三浦義澄らを逃したといいますが、その光景が思い浮かびます。逃れた三浦義澄らは安房で頼朝と合流したわけです。(2022/5/7)

d-9) GWの想い出。三浦半島の大楠山の山頂は公園みたいだった。売店、トイレもある。標高241mとはいえ、三浦半島の最高峰だけのことはあったのでした。このあと思わぬことが起こるのです。空には、トンビが。弁当を広げる。そしたら。。。(帰宅後に続く)

d-10) 朝の続きです。繰り返すと、GWの三浦半島の大楠山の山頂。公園みたいだが、標高241mとはいえ、三浦半島の最高峰なので、見晴らしは良いです。この日は、霞がかかっていて海も良く見えなかったのですが。空にはトンビが1羽、舞っていた。この景色を見ながら弁当を広げて食べ始める。そしたら。。。そのあと何が起こったのか、というお話です。弁当は、おにぎり2個とバナナです。おにぎりを平らげて、バナナの皮を剥いて半分食べて、残りの半分に齧りつこうとした、その瞬間です。

d-11) いきなり、何かが私の後ろから飛んできて、頭をかすめて前の方に飛び去ったのです。一瞬のこと、何が起こったのか判りませんでした。気が付いたら、手にしていたバナナが皮だけになっていた!! トンビがバナナの実だけを奪い去ったのです。写真は、その強盗犯のトンビです。次の獲物を狙っているのか、悠然と舞い続けていました。トンビがヒトの食べ物を奪うというのはよく聞きます。人が集まる山頂でトンビが舞っていたら、気を付けなければなりません。それを忘れていたのは長いブランクのせいなんでしょう。それにしてもバナナの実を狙う強盗の手口の鮮やかさには感心したのでした。(2022/5/18)

c) 2020/10/31 湯船山・標高1,041m ヤマレコ

b)2020/10/25 鉄砲木ノ頭(明神山)・標高1,291m ヤマレコ

a)2020/3/21 大平山・標高1,295m ヤマレコ

<バーチャルトリップの巻 過去の想い出>

1)2020/2/23 北八ヶ岳坪庭・標高2,304m ヤマレコ

以下過去に遡って順次ヤマレコに記録したいが、その時間がないなあ。コメントは過去の山旅を思い出した折の、<想い出コメント>です。思い出すたびにアップしているので順不同です。

2)2020/1/18 森吉山(1,454m)・標高1,285m

3)2019/11/10 大菩薩嶺丸川峠・標高1,781m

4)2018/7/1 秋田駒ケ岳(1,637m)

4-a)ムーミン谷・標高1,572m地点

[この森でダイコンソを見て思い出して]→「この森の花たち」(63)

4-b) 高山のダイコンソウを紹介しましょう。これはミヤマダイコンソウです。ここは秋田駒ケ岳。向こうに見えるのは田沢湖です。標高1,478m地点。2018年7月1日のもの。秋田駒ケ岳は高山植物の宝庫ですが、田沢湖側の斜面の岩場はミヤマダイコンソウだらけでした。当時の私は、ミヤマとついているけどダイコンじゃなあと、勘違いしていたものです。拡大してみましょう。

4-c) 秋田駒ケ岳のミヤマダイコンソウ。ダイコンソウの花と似ていますが、濃い黄色のアクセントがあるし、葉の形も違います。私は山野の普通の野草に馴染みのないまま、いきなり高山植物に興味をもったのですが、ダイコンソウを知っていたうえでミヤマダイコンソウを見れば、また感激もひとしおだったんだろうなと思ったりもします。(2021/10/12)

5)2018/3/25 熊野赤城越え 標高283m

6)2017/10/21 八幡平長沼 標高1,117m

7)2019/2/9 八幡平の県民の森から岩手山を望む(七滝スノーシュー)

[暑いので思い出して]

暑いので涼しそうな写真を蔵出し。八幡平温泉のある県民の森からの岩手山です。これは2019年2月9日。私の実質的なスノーシューデビューで氷結の七滝に挑戦したのでした。この冬は雪は少なかったが零下10度の極寒でした。で思い出してしまったのだが、コロナがなかったら、今頃はこの岩手山か、(この山はハードだから)最悪でも岩木山か森吉山に登っているばすだったのに。いや今夏は暑すぎるので、北アルプスの唐松岳か燕岳にしてたかも。最低でも美ヶ原か霧ケ峰の天然クーラのもとにいたはずだ。あるいはテントで瑞牆山か甲斐駒ヶ岳/仙丈ケ岳にしていたか。でもいいのだ。しばらくは近くの"この森"で楽しめば。毎日会うとだんだんと分かってくるのは人間だけではない。この森の樹々たちと少しずつ親しんできた感じがする今日この頃です。(2020/8/15)

8)2017/10/8 東吾妻・霧ノ平 標高1,400m

[シロダモが刈られてしまったので思い出して]

今回はシロダモを紹介します。しかしこのシロダモ、悲しい出来事が起こったのです。4回に分けてお話しします。まず写真は、2017/10/8、福島県の東吾妻・霧ノ平の光景です。恐らくここに来る人は少ない穴場です。標高1,400m。一切経山から滑川温泉への道の途中です。主目的は温泉で、せっかくだからとここに登ったのですが、当初、登山道は荒れていて藪が深いという情報があり躊躇していました。初めての山域で、メインの登山道から外れていて通る人は少ない。藪が深いということは道に迷う危険性が高いのです。そんな時、地元の人が登山道の藪払いをしたという情報が入りました。そこで決行したのです。(ただし当日は大雨で断念。初日は温泉に直行して、翌日ピストンで写真の場所まで来ました。確かに道は荒れていましたが、藪は綺麗に払われていました。藪が深かったら大変でした)。続きはこちら。(2020/9/16)

9)2019/8/30 帝釈山(2,060m)の森 標高1 ,930m(田代山-帝釈山縦走)

あれは昨年の晩夏。南会津の田代山から帝釈山に向かっていた。標高1,930mあたりの森だ。折しも雷を伴う雨雲が近づいていて、雨が降り出してきた。雷も鳴りだしていた。田代山の避難小屋で引き返した方がいいか、進んだほうがいいか迷った。初めての山だったので判断が付かなかったが、距離が短い方、進めを選んだ。尾根を歩くと急に、広い森林地帯に出た(写真)。これがシラビソ(モミ属)とコメツガの森だ。巨木ではないが、見事な森だった。この時は精霊に守られていると感じたものだ。帝釈山の岩場(数年前に落雷事故があった)を抜け、無事下山できたのは精霊に守られたおかげだったのかも、と今思うのだ。(2020/12/6)

10)2018/8/11 八幡平大沼(裏岩手縦走路) 標高974m

[この森でイノシシと出会って、思い出して。イノシシ遭遇の話はこちらの33)イノシシの森]

先日、この森でイノシシと遭遇して、2年前の夏にクマと出会ったことを思い出したことを紹介したが、その時の写真を見つけたのでアップしておく。あれは松川温泉(前泊)から裏岩手縦走道を登って藤七温泉で泊まり、そこから八幡平の北側を長沼を経て後生掛温泉まで縦走するという、今思うと温泉三昧だが無謀な計画だった。折しもの台風の中、ずぶ濡れで 藤七温泉にやっとこさ辿りつき、翌日は長沼の前であまりの森の奥深さに途中エスケープ。後生掛温泉で気を取り直して翌日長沼に逆方向から再度挑戦の途中だった。大砲カメラの青年に教わり写真の子熊を撮影した後、ここでやめとけばいいのに長沼への登山道で、今度は親子熊に出会ったのだった。当時の記録を再録しておこう。

■(遭遇1時間後の文章)「9:49のこと。前方5m左から熊が現れたのだ。左から登山道に来て、こちらを振り向く。にらみ合いが0.5秒。私はにらむと言うか、硬直して動けない(遭遇したら動くな、又はそっと後ずされが鉄則だが、硬直状態)。熊は悲しそうに目をそらし、登山道の上を向こうに歩いて行った。その後から子熊が付いていく。親子熊だったのだ。動転していた私は、気が付くと振り向いてもと来た道を戻っていた。熊は後を追っては来なかった。今思うと、振り向くのがもう少し早かったら危なかったのかもしれない。走りはしなかったけど。そもそもあの至近距離で母子熊がそのまま何もせずに歩き去ったのは、幸運以外の何ものでもない。長沼には結局行かなかった。怖いと云うこともあるが、母熊の哀しそうな眼が忘れられないから。私たちの領域をこれ以上侵さないで、と言っていたような気がする」。

(その日の夜の文章)「大沼の八幡平ビジターセンターに報告した。大谷地湿原から森に入った地点で、5mぐらい(遠くても10m)前方に出たことについては、「熊も気付かなかったんですね。何事も無かったのは幸運でした」(今日のために用意したクマ鈴を鳴らしていたのに気づかなかったということだ)。出会った大谷地湿原は今が1年で最も多く熊がいる時期だと言う。「お盆を過ぎるとまだ少なくなる。湿原の水芭蕉が大好物なので集まってるんです」。大谷地は特に多い地点で、私が出会ったのも当たり前で、私は最も多い時期に最も多い場所に、わざわざ遭遇しに行ったようなものだったのだ。ここ大沼の周辺にも多く、このところ5箇所の自動撮影カメラの全てに毎日写っていると言う。毎日数件の目撃情報も寄せられるとか。しかし、紅葉の時期はブナの実を食べに湿原からは姿を消すらしい。 結局、昨日今日と2度とも撤退に追い込まれた長沼には、紅葉の時期に再チャレンジだ、とちゃっかり考えたが、そう安易な話ですむものでは勿論ない。」

■2年以上たっても、あの母熊の哀しそうな眼は鮮やかに覚えている。一生忘れないだろう。(2020/12/8)

11) 2016/11/13 大菩薩山嶺の南端・滝子山(1,615m) 標高1,195m

[この森の紅葉を見て思い出して] この森の紅葉はこちらの38)

a)山の紅葉の期間は短い。ピークは1週間もないだろう。高山植物の花期よりも短いし、年によってかなり変動する。何度、時機を逃したことだろう。この大菩薩嶺の南端の滝子山は、ピタっと当たったのだった。全面紅葉の森の中を歩く快感を初めて知ったのではなかったか(写真を撮ることすら忘れていたのか、森の中の写真はあまり見当たらない。撮ってもよく写らなかったろう)。日付を見ると2016年11月13日。この頃あたりから、休みになると山旅に出かけるようになったんだな。標高1,195m、ブナも混ざっているな。

b)せっかくだから、滝子山の山頂(1,615m)からの富士山です。山頂に立って初めて富士山がみえるという演出効果満点のコースでした。(そういえば、まだGPSを持っていなかったので、迷いながらの山行でした)。(2020/12/12)

12) 2019/1/6 をくずれ水仙郷・津森山(標高336m) 標高145m

[この森のスイセンを見て思い出して]

スイセン(こちらの23)で思い出した"山旅の想い出"。これは2019年1月6日の南房総。をくずれ(大崩)の水仙郷です。たまたま雪の舞う極寒の日で、津森山(標高336m)という低山に登ってきた。このあたりは、スイセンが畑で栽培されているのですが、山腹にも野生化したものが進出していました。この写真もその一枚。集落も畑も山もスイセンだったことを思い出します。(2021/1/21)

13) 2005/9/15 摩周岳から摩周湖を望む(標高857m)

[熊と犬小説「肉弾」を読んで思い出して]

この本を読みながら摩周湖のことを思い出していた。摩周湖の外輪山の摩周岳(標高857m)に登ったのだった。もう7年前になるか。この作品の季節は晩秋だが、カルデラの熱で暖かくまだナラが青々としているとあった。ミズナラだろうか。これに反して、7年前は9月だった。摩周湖の外輪山である摩周岳には森はなく草原となっていた。写真は摩周岳の山頂から摩周湖を見下ろしたもの。眼下に見える森に改めて目をやると確かに森だ。あの時は森はよくみていなかった。ヒグマは怖いが、この森に行ってみたいと思う。(2021/2/11)

14) 2019/10/26 那須・峠の茶屋の強風(標高1720m地点)

[今日の強風で思い出して] 今日の強風はこちらの56)

a)コロナなので山旅の想い出シリーズです。今日の強風で思い出した名所の話。山に行くときに一番気になるのは雨ではなくて風だ。多少の雨なら決行するが、風はできる限り避けていた。しかしあれは2019年10月26日。那須への温泉旅。天気予報は悪くはないので那須山に向かった。主峰茶臼岳で標高1917mだがロープウェイもあるし簡単に登れる山だ。しかしロープウェイは強風のため運航休止。そう吹いている感じでもないし歩いても大した距離ではない。順調に「峠の茶屋」跡(見えているのは避難小屋。標高1720m)に着く。ここから右に曲がって朝日岳に行くつもりだった。

b)角度を変えて説明しよう。赤い屋根の「峠の茶屋」跡避難小屋に右から登ってきた。正面奥に向かえば目的の朝日岳だ。ところが「峠の茶屋」の先が両側が切り立つ尾根になっているが、ここがものすごい風なのである。ここは「強風で有名な峠」と言われているが、予想以上だった。登山者は多かったが、ここを突破するかどうか皆さん悩んでいるようでした。私は諦めて、逆側の茶臼岳に向かったのだった(写真は振り返って撮ったもの)。ちなみに歩いてしか行けない三斗小屋温泉はこの峠を左に降りて約1時間。いつか再チャレンジしたい。

c)せっかくだから、茶臼岳の山頂からの風景。一瞬だけ雲が切れました。こういう絶景があるから山はいいな。この日は那須温泉でゆったり体を温めたのでした。早く行けるようになるといいな。(2021/2/27)

15) 2019/7/27 北アルプス・唐松岳の雪渓とチングルマ(標高2408m地点)

このところずっとこの本でバーチャルトリップを楽しんでいる。単なる世界旅行ではない。一万年前の旧石器時代の旅だ。いまやっと、西アジアとヨーロッパを回ったところだ。これからアメリカ大陸、オーストラリア大陸、東アジア、そしてアフリカ大陸に向かう。もちろんこの時代、歩いて回るわけだが氷河期直後だから地形も植生も今とは全く違う。考古学は、遺跡だけでなく当時の森林の姿まで再現しているのだ。この本の主人公ラボック君が、一万年前に"見た"ことを報告してくれるのだ。◆この旅で気になったのが、チョウノスケソウ。およそ一万年前の1000年間、氷河期が終わり温暖化したのもつかの間、再び寒冷化した。新ドリアス期という。ヨーロッパの森は再びなくなり、チョウノスケソウの白い花だけが咲いていた(花粉分析による)。ドリアス期はチョウノスケ草の学名から採られているという。このチョウノスケソウは、須川長之助が初めて採取したのでこの名がある高山植物だ。チングルマによく似た花だ。そうか、あの花はヨーロッパの氷河時代に咲いていたのかと感慨深かった。■写真は、2019/7/27 北アルプス・唐松岳の雪渓とチングルマ(標高2408m地点)。チングルマは7月の高山に行けば大抵見ることができる。チョウノスケソウはどうだろうか。そして今年は行けるだろうか。(2021/3/4)

16) 2018/7/16 早池峰山・ハヤチネウスユキソウ(a標高1587m b標高1,900m 地点)

[この森でアメリカイヌホオズキを見て思い出して]→ こちらの35

a) 待ちに待った休日だが、雨。めげずにこの森に向かったのだが、雨は野草の花の大敵である。撮影しにくいだけでなく花を閉じてしまうのだ。そんな中で咲いていた見たことのない花に目を惹きつけられた。この花は何だ??。かつて早池峰山で見た花を思い起こした。あれは2018年の7月、この花を見るために登ったのだった。標高1,917m。宮沢賢治が愛した山。蛇紋岩の山で、この山でしか見ることのできない固有種が多くある。この花もこの山の固有種だ。

b) 早池峰山のハヤチネウスユキソウ。ウスユキソウの仲間の中で、最も大きく最も美しいと思う。この山でしか見ることのできない固有種だが、この山の標高の高いところのそこら中にたくさん咲いていた。この花に夢中になって天気の急変に気付くのが遅れ、強風豪雨の中をやっとのことで下山したのもいい思い出だ。そういえば、この山旅は、宮沢賢治を巡る旅でもあった。(2021/4/17)

17) 2018/6/16 篭ノ登山のレンゲツツジ(標高1,872地点)

[この森でヤマツツジを見て思い出して]

せっかくだから、山のツツジを紹介しましょう。ヤマツツジの朱色とミツバツツジの赤紫とシロヤシオの白色が次々に出てきたり、あたり一面がヤマツツジだったり思い出す風景はいろいろありますが、思い出深いのがこれ。予想だにしていなかったレンゲツツジでした。2018年6月16日。浅間山の篭ノ登山から湯ノ丸に破線ルートで降りたのでした。あまり使われていな道でほとんど情報がなく濃霧の中をこわごわ歩いていたら、突然現れた延々と続くレンゲツツジ大群生。標高1,872m地点。夢の世界かと思ったものでした。(2021/4/29)

18) 2016/12/30 長者ヶ岳(1,336m)山頂からの富士山と富士宮やきそば

[自宅待機のGWにスーパーで富士宮やきそばを売っていたので思い出して]

【1/3】GWなのにどこにも行けず(行くのは"この森"だけ)、いい加減に飽きてきた。そんな折、近所のスーバーの特設コーナーで、なぜか富士宮焼きそばを売っていたので、思わず買ってしまう。ご当地グルメやB級グルメは数あるが、これは歴史が古く、そして美味しいのだ。そしてこのマルモ食品は、富士宮やきそばの開発者。戦後直後の米代わりの保存食。富士宮で食べたのはいつだったか。焼きそば屋だらけの町のだった。古い写真を探し出してみた。

a) やっと探し出した写真。2016年12月30日17時とある。こういう小さな店が多かった。焼きそばを食べに富士宮に行ったわけではない。富士宮は長者ヶ岳の登山口なのだ。富士山の絶景の山。へとへとになって降りてきて、掻き込んだ富士宮焼きそばの美味しかったこと。コシが半端ではなかった。

b) 長者ヶ岳山頂からの富士山。標高は1,336m。地元の人の話では、こんな鮮やかに見える富士山も珍しいと言っていた。手前が田貫湖、そこから登ってきた。こちら側からの富士山は初めてで感動した。ちょうど真ん中に大沢崩れの溝があるのだ。(2021/5/4)

19) 2017/11/4 奥入瀬渓流 玉漣ノ滝付近(標高430m)

[「十和田、奥入瀬 水と土地をめぐる旅」を読んで思い出して]

本書は、2013年に開催された十和田奥入瀬芸術祭に合わせて企画された小説+エッセイ集。私は2017年11月3日から蔦温泉-奥入瀬渓谷-十和田湖(+上北町の日本中央の碑)を回っており、もちろんメインは温泉と奥入瀬渓谷歩き(13km←紅葉が終わっていてちと残念)だったが、バスが停まった十和田市現代美術館が目を惹いて、ここはぜひ再訪すべしと計画だけたててコロナに突入したのだった。芸術祭はこの美術館が主催したもので、十和田湖と奥入瀬渓谷を舞台とした小説3本と出展した現代アート作家のエッセイ数本が収録されていて、4年前の旅を思い出しながら楽しめた。この写真は12時37分、8時に焼山をスタートし渓流を遡って約4時間半。玉漣ノ滝付近だ。十和田湖まであと1時間のところ。(2021/7/1)

20) a)b)2015/12/26 冬の釧路湿原 釧路市展望台より

d)e)f) 同 冬の釧路湿原のタンチョウ 鶴居伊藤タンチョウサンクチュアリにて

c) 2015/9/15 夏の釧路湿原 糠道・サルルントー展望台より

[「麦の海に沈む果実」を読んで思い出して]

a) 屋久島つながりで勧められて読んだ「黒と茶の幻想」に登場した憂理の生きた世界は、周りを釧路湿原に囲まれた丘にある館だったとは。釧路湿原だからこそ、憂理の生きた孤絶した寄宿学校は脱出不可能であり、釧路湿原の美しくそして厳しい四季と共に時間が流れる。恩田陸さんは釧路湿原によりこの世界を構想したとさえ思える。実際、釧路湿原に入るには川をカヌーでたどるぐらいしか方法はない。あとは外観を遠くから眺めることしかできない。写真は、西側の釧路市展望台からのもの。雪の少なかった2015年12月26日のものだ。拡大してみましょう。

b) 冬の釧路湿原。雪が少ないので、川岸に少し見えるだけ。枯れたスゲ類にポツポツ生えている樹はハンノキだろうか。川に洗われて樹が育った思ったら、すぐもとの湿原に戻ってしまう、という繰り返しだという。「麦の海に沈む果実」の世界も、代々同じことの繰り返し、いやこの地球の世界自体が永遠と思える繰り返しの世界なのかもしれない。■この時の旅は、タンチョウヅルと阿寒湖の冬旅でした。(2021/7/6)

c) せっかくだから夏の釧路湿原も紹介しましょう。こちらは東側から。糠道・サルルントー展望台からです。湿原というより沼の景色ですね。この時の旅は、網走-知床-川湯の帰り道に立ち寄ったのでした。もっと時間をかけて探索したかったなあと心残りでした。道東は見どころが多すぎます。(2021/7/7)

d) 釧路湿原の冬と夏の景色を紹介してきましたが、冬の釧路湿原の見どころは何と言ってもタンチョウです。ここは鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ。釧路湿原の西北の端に位置します。時は1960年代、絶滅寸前だったタンチョウに対して、この地で酪農家の伊藤さんが給餌を初めて保護に努めたと言います。おかげで、タンチョウは復活。現在でも給餌が続けられタンチョウたちが集まってきます。広い鶴居村の農地(このあたりは雪だらけでしたが)のあちこちでタンチョウが遊んでいました。a)b)と同じ日、2015年12月26日の旅の想い出です。

e) タンチョウは見ていて飽きません。走る、飛ぶ、踊る、特にペアになって踊って戯れる姿は、美しも可笑しくほほえましいです。今日はこの写真だけにしますが、左の2羽は恐らくペア、右の頭が茶色のが幼鳥でペアの子どもでしょうか。(2021/7/8)

f) 昨日、タンチョウの走る、飛ぶ、踊る、特にペアになって踊って戯れる姿は、美しも可笑しくほほえましいとつぶやきましたが、その姿を少しでもお伝えするために連写した写真を並べてみました。題して「タンチョウの歓喜のダンス」。求愛行為だともいいますが、楽しそうに踊っていますね。6年前の写真ですが、なつかしく思い出します。まだまだタンチョウの写真はありますが、明日は、久しぶりに雨もあがり"この森"に行けそうなので、思い出し写真はひとまずここまで。→詳しくは「特設:タンチョウの歓喜のダンス」(2021/7/9)

21) 2016/11/4 南木曽岳(1679m)のササ ほぼ頂上付近

[この森のササを観察して思い出して①]

今日もこの森をササを求めて数時間、あるわあるわさまざまなササが。最低5種類はあった。しかし、識別が難しく今日は断念。また、あす確認に行く。なので今日は、なぜササにこだわりたいのか、思い出してみたい。最初にササに吃驚したのは、この南木曽岳のササではなかったろうか。まだ山に慣れていない頃、この時は馬籠・妻籠の宿の旅に出て、近くの南木曽岳(標高1679m)。この山は岩場の多いアドベンチャフルな山で、木曽だから杉とか高野槙の多い山だった。山頂を過ぎて逆側に降りようと思ったら、景色が一変して大ササ原野だったのだ。その時は、ササに興味はなかったのでササを写すのではなく、木曽山脈を写した写真だが、妙にこのササ原が記憶に残っているのだ。これは何ササだったのか。もう一回行って確認したいものだ。(2021/7/24)

22) a) 2018/10/21 玉原高原~鹿俣山(1638m)のブナ林のササ 標高1362m地点

b) 2020/2/9 玉原高原のブナ林のササ 標高1200mあたりの地点(気温が低いためか高度計不調)

[この森のササを観察して思い出して②]

a) やっと一週間が終わって明日この森に行けるが、今日は季節外れですが、ササにまつわる山旅の想い出です。私がササが気になり始めたのが、ブナ林の林床のササです。丹沢の衰退したブナ林と、東北などの豊かなブナ林と何が違うかっていうと林床のササなんです。この写真は、関東では随一といわれる群馬県の玉原高原のブナ林です。この時は、黄色と緑のコントラストが美しくて写真に収めたのですが、この緑がササです。素晴らしいブナ林は、林床も素晴らしい。しかし、ここまでササが育っていると森の中は歩けません。ここは豪雪地帯なので、冬はスノーシュー。せっかくだから、冬の様子もお見せしましょう。

b) 玉原高原の冬。夏の間は、森を歩けないけど雪が積もれば自由自在です。スノーシューで歩き始めたのはいいけど、天気悪すぎでした。新雪なのでスノーシューでさえスボズホ穴に嵌ってさんざん。尾根に出るのも諦めた次第だったのですが、ご覧の通りササが顔を出しています。(2021/7/30)

23) 2018/8/18 秋田駒ケ岳登山口~乳頭山(標高1478m)~乳頭温泉

[この森のササを観察して思い出して③]

a) 乳頭山へ向かって(標高1,387m地点) ササで思い出した山の一つだが、ササの写真は見つからず。雪の深い東北の山の典型的な姿。なだらかで、標高1500mに満たないのに森林限界を超えている。ここから正面に見える乳頭山に登り、左側に降りると乳頭温泉となる。もちろん涼しさ満点でした。(2021/8/1)

[柳田国男「海上の道」に出てきて思い出して]

b) 柳田国男「海上の道」収録「稲の産屋」で長年の疑問が氷解した。秋田県の乳頭山のことだ。漢字どおりの形に見えなくもないが、そんな名前を付けるものかなと思っていたのだ。そしたら本書で「羽後の仙北の境の山には、ニウツムリという遠くから見える一峰があって、それも文字では乳頭山などと書いているが、形は明らかに稲ニホと近く」(p267)。稲ニホとは稲積のことで、屋外に収穫した稲を円周型に積み、その上に藁の工作物を置くもの。このニホが訛って"ニウ積むり"となり、乳頭という漢字を当てたのだろう。■写真は2018年8月18日の乳頭山に登った時のもの。中央に小さくみえるのが乳頭山、ここに向かって歩いたのだった。乳頭山の左に降りると乳頭温泉。9時間ぐらいかかった。

c) 乳頭山は稲積(ニウツムリ)のことだ、と思えば納得がいく。この稲積を稲ニホ(ニブ。ニュウ)といい、その言葉は産屋のことだったと柳田国男は論を進める。稲の産屋、つまり稲の種実への信仰、種神信仰が新嘗祭の始原だった、と。つまり乳頭山は信仰の対象だったということかな。■隣の山である笊森山(標高1541m)から見下ろした乳頭山(1478m)。

d) 柳田国男が凄いのは、古文書を読むだけでなくて、全国を歩きまわっていることだな、と本書でよくわかる。沖縄諸島にも何度も足を運んでいるようだ、■せっかくだから乳頭山の直下から。右側が乳頭山の山頂。稲積の上に乗せた藁の工作物に見えてくる。

e) 乳頭山の山頂。山頂だけが岩場となっている。ここだけ草も生えていないのは風のせいだろう。まさしく稲積の上に乗せた藁の工作物のようだ。乳頭山(ニウツムリ)と名付けた人たちは、遠くから眺めただけでなく、ここまで登ってきて、稲積そっくりだと思ったのかもしれない。(2021/11/19)

24) 2018/7/22 月山の弥陀ヶ原のニッコウキスゲ 八合目登山口~月山(1,984)~姥沢 (標高1,433m付近)

[この森のキツネノカミソリを見て思い出して] →こちらの82

この森のキツネノカミソリを見てニッコウキスゲを思い出した。ニッコウキスゲは高山植物の中でも比較的標高の低い場所、高原でよく群生していて何度も見ているが、思い出すのは月山のだ。これは月山の弥陀ヶ原のもの。2018年7月22日。これが2度目の月山だったが、いずれも天気に恵まれなかった。1度目は台風到来、この日は天気予報は良かったのに大雨強風濃霧だったのだ。撤退のタイミングを計りながらも何とか縦走(月山八合目登山口→姥沢)、挙句の果てに帰りの高速道路が事故で不通となった。しかし、濃霧の幻想的なこのニッコウキスゲが何故か一番記憶に残っていたりする。(2021/8/14)

25) 2016/7/17 車山高原と霧降高原のニッコウキスゲ 車山高原~車山(1,925)~霧降高原(入口で撤退)~尖石縄文考古館 (a 標高1,798m付近 b 標高1,817m付近)

a) 今日は大雨警報とあって巣籠り。この森さえも行けないとあって思いは過去へ。昨日思い出したニッコウキスゲを初めて見たのはいつだったか思いをを巡らす。それまで丹沢ばっかりだった山を離れて、山旅に行き出し始めた2016年だな。7月17日。八ヶ岳の予定だったが、天気が悪そうだったので霧降高原に変更。最初のうちはまあまあの天気だった。10時ごろの車山高原のニッコウキスゲだ。初ニッコウキスゲ。こんなに咲いていていいものかと思ったものだ。

b) 車山から目当ての霧降高原へ向かった。ところがここで天気が急変。雨も降ってきて、視界もほとんどなくなる。その頃はまだ慣れていなかったので、慌ててエスケープしたのだった。写真は霧降高原の入口だ。これが11時。天気の回復を待ったが撤退。今思えば濃霧の高原もいいものなので午後雨の霧降を楽しむべきだったが、この後、尖石縄文考古館で縄文のビーナスに出会ったので、それはそれでよかったかな。その後しばらく、山と縄文の旅を続けることとなった。霧降高原へはその後行っていない(ああ行きたいなあ)。(2021/8/15)

26) 2018/7/28 榛名山(1,449m)のユウスゲ 沼ノ原にて 標高1,115m付近

ニッコウキスゲといえばということで、連想の想い出が続きます。ニッコウキスゲ(ゼンテイカ)は、7月の高山~高原でよく見かけるので、だんだんと飽きてきたこともあり、その仲間のもっと美しい花をいろいろ見に行ったものです。これは同じワスレグサ科(ユリ科ではないんですね)のユウスゲです。レモンイエローの花が清楚ですね。名前の通り夕方に咲く花です。ここは榛名山の沼ノ原。15時30分です(2018年7月28日)。麓に伊香保温泉があるので、榛名山を縦走して温泉宿に投宿する予定が、台風直撃。縦走は諦めて榛名湖付近の散策のみに留めました。でもよく天気が持ってくれました。夜半には豪雨で宿が飛ばされそうでした。次は、ユリ科に行くかな。(2021/8/16)

27) 2018/6/2 粟ケ岳(1,293m)のヒメサユリ 標高866m付近

a) ニッコウキスゲに続きレモンイエローのユウスゲを紹介しましたが、さらにもっと美しいユリがあることを知りました。ピンク色のヒメサユリです。しかしヒメサユリの自生地はかなり限られていて、新潟・山形・福島の県境の朝日・飯豊山系にしか咲いていないと言います。このあたりの山は奥深くすぎて難易度が高すぎます。いろいろ探して少しはずれの越後山脈の独立峰に近い粟ヶ岳にも咲いていると聞き、それでも日帰りギリギリの行程となりますが挑戦したのでした。2018年6月2日のことでした。標高1,293mという高くはない山ですがほぼゼロmから登らなければならないのでかなりの苦行。写真は、山頂近くから登ってきた尾根道を眺めるの図です。ヒメサユリは、写真の右奥の尾根にとりつく手前あたりに、ポツリポツリと咲いていました。

b) 粟ヶ岳のヒメサユリです。まだ蕾のものが多かったですが、しっかりと咲いていてくれました。拡大してみましょう。

c) ヒメサユリ。本当にピンク色ですね。ヒメサユリは観光の売りにしていて、このあたりの山の麓で栽培していたりもしていますが、自生は一味違うと思います。この山、もう一度行くかと言われると躊躇してしまいますが、延々と終わりがないかと続いたブナ林の登り坂は記憶に残ります。(2021/8/17)

28) 2015/8/16 丹沢・畦ケ丸(1,292m)

a) いよいよこの森のネタがなくなってきたので、今のパソコンに保存してある一番古い写真を見直してみた。2015年、6年前だ。8月15日とある。これは丹沢。私の山の原点だ。高校ワンゲルで行っていたが、その後何十年ものブランク。再開して間もなくの頃。高校の時は丹沢の秘境と言われていて近寄れなかった西丹沢の畦ガ丸に行ってみたのだった。アゼガマルと読む。今はかなり行きやすくなったが、それでも日帰りでギリギリの行程で歩く人も少ない。当時はGPSも使っていなかったので散々道に迷った末、いくら歩けども全然麓に辿りつけずにひやひやした覚えがある。これは山頂近くのブナ林。その後、東北のブナ林を知った目で見ると、ササもない林床の貧しさといい衰退の気配がある。以来ここへは行っていない。今はこのブナ林はどうなっているだろうか。ところで保存してある写真の枚数の表示は122806とあった。12万枚だ。よく撮ったものだ(ほとんど使い物にならないが)(2021/8/24)

b) 一昨日は、丹沢のブナ林のことをけなしてしまったが、丹沢の名誉のために補足しておきます。丹沢は標高は2000mに及ばないものの、急峻な山容に特徴があります。だからすぐ崩れちゃうんですが、登山者たちに愛されているのは沢です。森より沢の方が有名なんですね。無数の沢登ルートがあります。私は結局、沢登りには入門しませんでしたが、メジャーな登山道でも必ず沢を歩くことになります。畦ガ丸の場合も、半分は沢を行くことになります。写真ではその大きさ感が捉えにくいので、たまたま人が写っていたものを。ここは真っすぐ行くしかないです。

c) そして、沢があればそこには必ず滝があります。これも人の大きさと比べてみてください。本格的な沢登は、こういう滝を登っていくわけですね。まあこの滝は登るのは流石に無理かな。真夏の滝は、見るだけでも涼しくなりますね。(2021/8/26)

d) コロナでどこへも行けないと嘆いていたのは、まだましだったのかもしれない。いよいよ職場の方があおりを受けて慌ただしくなる。可哀想なのは若い社員。浮足立ってかメンタルや諍い(恋愛沙汰にも思えるが)が続々持ち込まれる。と嘆いていても仕方ないので、「山旅の想い出」の続き。6年前(2015年)の丹沢。写真を見直してみて、様々な意味でこれが山行再開の記念すべき一日、原点だったんだなと思う。まず、これは畦ガ丸山頂から降りはじめてすぐのブナ林。林床にたくさん枯れたササがある。このササを私は沢山撮っていた。8月に枯れているとはおかしいと思ったのだろう。一斉に枯れていたのだ。ササのことが気になり始めたのはいつだったのか(→アズマネザサ)、やっとわかった。この日だったのだ。(今思うと50年に一度とも100年に一度ともいわれる一斉開花によるものだろう。調べてみたら2013と2014年に一斉開花という記録がある)

e) 第二に壊れた誘導標識。そうそうこれには頭を抱えたのだった。地図と磁石は当然持って行ったが、正しい道がどちらなのか全くわからなかったのだ。折れて落ちた板の置かれた方角を正しいと信じるしかなかったが、かなり歩き続けないと正しいかどうかわからなかった。以来、GPSを持ち歩くようになったのだ(まだスマホのGPSは使い物にならなかった)。

f) 第三。沢の右側から左側、ときには真ん中を下っていく。岩には苔が生え、渓畔林も美しい。丹沢は沢の山ということを再認識した。しかし、ひとたび洪水があると、登山道はすぐに使い物ならなくなることも、知ったのだった。以来、登山道情報には細心の注意を払うようになった。■6年前のことを、つい思い出してしまいました。昨日のようにも思え、はるか昔のようにも思えます。記憶とは不思議なものです。(2021/8/27

)

29) 2016/2/16 真鶴→南郷山(611m)→自鑑水→幕山(626m)→しとどの巌→城山(563m)→ 湯河原駅

[「鎌倉殿の13人」を観て思い出して]

a) あまりそのつもりはなかったのだが、「鎌倉殿の13人」を観続けてしまい、そうなるとつい、基本史書である「吾妻鏡」を読みたくなる。古文はからっきしダメなのだが、幸い歴史家の手による現代語訳がある。なるほど「鎌倉殿の13人」は「吾妻鏡」に沿ったストーリ展開ではないか。サブエピソードは創作が加えられているが、基本線は同じ。なぜこんなに夢中になってしまうのかというと、舞台がほとんど地元と言って良いからだ。前回放映分は石橋山の闘いから敗走して山中を逃げ回っている場面だったが、石橋山から箱根までは1日で歩けるかどうかの相当の距離で、今も森で覆われている。もはや殆どが荒れたスギの人工林なのだが。かつて、このあたりの山中を一日かけで歩いたことがあって、頼朝がここでどうしたこうしたという伝説を語る史跡が森の中に散在していたことを思い出す。2016年のこと。改めて行きたくなる。写真はその時のコース。(2022/2/8)

b) 頼朝は石橋山で大敗して、山中を箱根まで逃げた。今でも森林地帯で、ハイキングコースとなっている。昨日紹介したように2016年歩いたのだが、当時は石橋山の戦いなぞ意識の外にあった。軽いハイキングと考えていたのだが、かなり荒れていた。意外にハードでまる一日苦労した記憶がある。写真はスギの人工林だが、踏み跡もよくわからず誰も歩いていない。そしたら、急に現れたのである。

c) 写真の右端に看板が写っているが、そこには「自鑑水」とあり、敗走中の頼朝が、ここで水を飲んだとき、水に映った自らの姿があまりに情けなく、自害を決意したものの、土肥実平の説得で思いとどまったとされる場所だとあった。ちょうどここは小田原の石橋山から土肥(湯河原)の大杉(先週の大河ドラマで頼朝が夜を明かした場所かな)へのルートの途中にあたるらしい。ちなみにこの大杉も場所が特定されているらしい(真偽のほどは明らかでない)。で、この土肥の大杉のことは、「吾妻鏡」に出てくるが、「自鑑水」のことは出てこない。いろいろ調べたら、地元で伝わっている伝説なんだとか。吾妻鏡の一部もそうだけど、いろいろな伝説が生まれ伝わっているんだろうな。(2022/2/9)

d) 続きです。今日の大河ドラマでは、石橋山の戦いで敗走した頼朝は、数里歩くのさえうんざりという演出だったが、山の中なのでそう簡単ではなかったことは事実だろう。「数町の険しい道をよじ登る」ようなところで、北条父子三人は「しだいに疲労困憊して山の峯に登ることはできなかった」とある(p21)。今はハイキングコースとして整備されているが、石橋山から頼朝が隠れた場所へと続く道は、そうアップダウンはないが、険しいことは事実で、オイオイという感じだった。かなり荒れていて、鎖があるだけまし。

e) 大河では、頼朝は岩窟に隠れていたが、吾妻鏡にはその描写はない。「頼朝は御髻の中の正観音像を取り出され、ある岩窟に安置された」(p22)とあるだけだ。でも、隠れるなら岩窟だろう。この辺りには、隠れられそうな岩窟がいろいろあった。このあたりは関東山伏の発祥の地らしくて、山伏の行場となってたらしい。ここをよじ登ると。。

f) そしてやっとこさ到着したのが、ここ「しとどの巌」。ここが、頼朝が隠れたとされる岩窟だ。吾妻鏡にはないが、源平盛衰記にはその名が明記され、ここで、梶原景時が大庭景親を頼朝はいないと偽って追い返したと記されているようだ。私は、石橋山方面から南郷山-幕山を越えて歩いてきたが、反対側からはバスで来ることが出来る観光スポットである。でも、こういうところはバスで直行しても面白くない。

g) 「しとどの巌」の由来は、追手が「シトド」と呼ばれる鳥(ホオジロの地方名)が急に飛び出してきたので、人影が居ないと思って引き返したからという。正式名は、土肥椙山岩窟。観音像は、江戸後期のもののようだ。頼朝伝説の地として伝わり、観音信仰の場となってきたのだろう。地元の伝説では、ここ土肥(湯河原)の人たちが、頼朝たちに毎日食事を届けに来たらしい。吾妻鏡では、箱根山の別当が食事を届けたと書いてある。箱根は遠すぎると思うけど土肥の集落も、ここから城山という山を越えて2時間近くかかる(この後の帰り道がそうだったので)。頼朝の挙兵は、地元で多くの伝説を生み、由緒ある場所を大切にしてきたことがわかる。関東のいろいろなところに多くの伝説や史跡があるんだろうな。(2022/2/13)

h) 頼朝の石橋山の戦いで敗走をたどる山旅を紹介してきたが、せっかくだから山からの眺望写真を。これは、頼朝が隠れたとされる「しとどの巌」のすぐ近くからの眺望。下の方に見えるのが土肥(湯河原)の集落と思われます。

i) こちらは、真鶴半島。「しとどの巌」から石橋山に一山越えて戻った場所から。頼朝はこの真鶴半島あたりから、安房に向けて舟で脱出したわけです。こう見ると、なかなか大変な逃走劇だったのでしょう。(2022/2/14)

30) 2015/9/13 知床(網走→知床→川湯)

[知床観光船の事故で思い出して]

観光船の遭難は痛ましい限りです。写真は知床のカシュニの滝、遭難連絡が入った地点です。2015年9月に船会社は違うが全く同じコースで、同じ19tの船に乗った時のことを思い出しています。知床半島は陸側からは入山禁止なので、海から見るしかなく観光船はごく一般の定番コースなんですね。確かに雨合羽の着用を義務付けられのにはびっくりしたけど(それでもずぶ濡れ)、どこにでもある普通の遊覧船です。だいたい沖には出ないし危険とは思ってもいませんでした。しかし報道だと、この辺りは座礁の危険性が高いとか、19tというのは位置情報源の設置義務がないぎりぎりの大きさだとか、初めて知りました。危険と隣り合わせだったんですね。しかし船だと自分で危険回避をしようがないので、出発する前によく考えないといけないというのが教訓でしょうか。海は怖いです。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、関係者のご尽力に敬意を表したいと思います。(2022/4/24)